背景:

随着消融方式的发展和靶向治疗方案的改进,肿瘤的消融治疗越来越广泛。有越来越多的长期结果挑战手术切除术。本文的目的是分享某大型中心在引进计算机辅助靶向解决方案和高效消融方式(如微波发生器和不可逆电穿孔)方面的经验。

材料和方法:

从前瞻性收集的数据中回顾性地评估某中心的1000个连续治疗。

结果:

本文旨在介绍计算机辅助靶向技术和微波技术的优点、缺陷和结果概述。以肝为主要靶器官,以肝细胞癌和大肠癌肝转移灶切除为主要适应证。在计算机辅助下,6个月内局部复发率从30%下降到近10%。肝细胞癌和大肠癌肝转移患者如果在局部复发后能再手术治疗,其生存率并不差。多发性大肠肝转移瘤可以成功治疗。

讨论:

计算机辅助靶向技术在超声、ct引导和腹腔镜肿瘤消融中的应用非常成功,而且没有明显的学习曲线。从射频能量转换到微波发生器和不可逆电穿孔也是如此。

结论:

消融和靶向技术是值得改进的,以达到良好的再生产效果,减少操作者的依赖性。

1. 介绍

软组织肿瘤的局部消融治疗在过去的几十年里从作为一种姑息性治疗发展到作为一种治疗性治疗。适应症仍在发展中,但一般认为切除手术是首选[1,2]。

消融治疗的好处是可以采用微创方法,对靶器官的侧支损伤最小。靶向通常是通过使用超声、计算机断层扫描或磁共振成像的经皮途径实现的,有或没有计算机辅助引导。

腹腔镜或开放入路有时更安全的情况下,邻近器官是接近的目标肿瘤。典型的器官是肝、肾、胰腺和肺,但任何可以靶向而不会对邻近器官造成伤害的肿瘤都可以治疗,因此乳房、前列腺、骨、子宫、脾脏和淋巴组织已经得到了治疗。

消融治疗后的并发症发生率在开放手术后的16-25%之间,通常约40%发生不良事件。对于开放性肝切除术和经皮肝切除术,需要再次介入治疗的严重并发症分别约为10%和2%。[3]

另一个优点是,与通常住院7-10天的肝切除患者相比,可以作为门诊手术或一天护理进行消融的住院时间更短 [4]。

消融方式包括无创性外聚焦放射治疗(SBRT)和高强度聚焦超声(HIFU)以及利用激光能量、射频能量(RFA)或微波(MWA)对肿瘤进行血管内冷冻或加热。肿瘤也可以通过不可逆电穿孔(IRE)中的强电脉冲,或直接注射毒性药物,如浓缩乙醇或乙酸,或通过血管间接注射引起缺血的栓塞剂,包括或不包括化疗药物或放射性同位素(TAE,TACE)。迄今为止,热处理是最有效的方式,MWA在大多数方面都优于RFA [5,6]。当热消融是不可取的,如在肝门或胰腺,IRE是一个有效的选择。

本文介绍了在帮助他人向局部消融治疗的最佳中心过渡的一段时间内,使用微波作为主要能源,并在不建议进行热消融的情况下使用IRE作为替代能源的大容量中心的经验。

2.方法

自2010年引进微波消融技术至2017年11月1000例接受消融治疗的所有患者的前瞻性数据被收集。随访数据收集至2018年9月15日,除一名外国人外,对死亡率进行了全面随访。记录能量和品牌选择以及手术数据、30天内的并发症、复发、再治疗和生存率。所有患者都接受了至少6个月的随访。尽可能在消融后立即评估技术成功率,否则在一天内。局部复发被定义为在消融治疗的6个月内,1厘米的消融区内出现新的肿瘤。

使用的微波源有Acculis(血管动力学,Latham,NY USA)、Amica(HS Hospital service S.P.A,Roma,Italy)和Emprint(Covidien,Minneapolis,USA)系统。IRE是使用纳米刀系统完成的(血管动力学,纽约州拉瑟姆,美国)。计算机断层摄影的靶向性通过CAS-one系统(Cascination AG,Bern,Switzerland)得到增强,该系统在获取CT图像之前,使用六个粘附在手术附近区域皮肤上的反光小球体,这些球体由立体定向相机识别,立体定向相机还将消融装置引导至使用刚性瞄准装置从皮肤上的任何点确定身体内的点【10】。融合超声是由东芝APLIO500和罗技E9系统。四位熟练的放射科医生进行了超声引导介入素数。CT引导下的介入手术包括另外6名外科医生。

这项回顾性研究得到了地区伦理委员会的批准。

2.1统计学分析

非正态分布数据用描述性统计描述基线特征,分类变量用总变量和频率表示。用Kaplan-Meier曲线和对数秩检验分析生存率的差异来评估总生存率。

3. 结果

总人口统计数据见表1。2012年,该地区的所有肝脏消融都集中在一起(人口270万),而且随着这一做法的发展,该地区的肝脏消融也成为了疑难和特殊病例的国家参考中心。

表1

所有人口统计数据的展示。MDT=多学科小组会议。

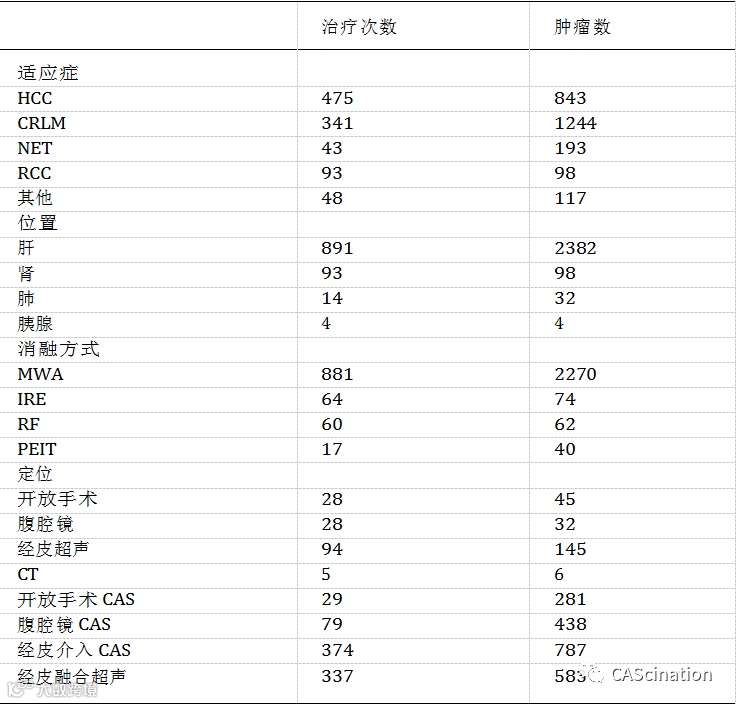

表2:肿瘤治疗和使用的方式。HCC=肝细胞癌,CRLM=大肠癌肝转移,NET=神经内分泌肿瘤,RCC=肾细胞癌,MWA=微波消融,RFA=射频消融,IRE=不可逆电穿孔,PEIT=经皮乙醇注射治疗。计算机辅助外科。

治疗详情见表2,最常见的肝细胞癌患者,紧随其后的是大肠癌肝转移。到目前为止,最常见的治疗方式是微波技术,而大多数肿瘤是通过计算机辅助技术进行靶向治疗的。

定位

3.1.1. 超声

传统上,超声常常被用于病灶定位,因为它有明显的优势,如可用性和视觉控制的治疗探头的位置。然而,许多病变很难单独通过超声检测,在无法找到靶点的情况下,这将导致不完全的消融或完全没有消融。对于肝硬化的肝癌尤其如此。

通过经皮穿刺,很快发现局部复发率(定义为在6个月内和从消融区到复发中心的10 mm内发现肿瘤)高达30%,这是不可接受的。采用开放性手术入路,常同时行结肠切除术,每次病灶复发率为5%,命中率更高。为了提高经皮穿刺的效率,将CT或MRI融合的超声靶向系统和CT引导的计算机靶向系统结合起来并进一步发展。随着这些技术的引入,第一次治疗的每个病灶的局部复发率,超声融合治疗的为13%(29/233),计算机辅助靶向治疗的为9%(18/217),p=0199。随着时间的推移并没有明显的改善,所以这些技术已经被发现很容易被吸收。

3.1.2. 融合超声

许多现代超声系统都有可能在实时超声和先前的扫描(CT、MRI或超声波)之间进行成像。有研究表明,这种方法增加了超声引导下多发性肝损伤的显著性 [7].

由于在本材料中几乎所有接受肝消融的患者都有感兴趣的肿瘤的最新CT或MRI,融合被用作改进肿瘤检测和治疗的标准技术。

容易识别的肝血管被用于可靠的融合,因此无论肿瘤是否明显,都可用于高精度的治疗探头放置。由于融合可以确保超声肿瘤检测集中在感兴趣的区域内,因此通常甚至可以检测几乎看不见的病变,并且使用对比增强超声(CEUS)可以进一步提高准确性(图1)。

在肾脏中,由于缺乏明显的标志物,人工融合更加困难,因此有可能使用自动跟踪装置(用于LOGIQ E9)。由于跟踪器需要在CT和亚连续超声检查期间以完全相同的位置固定在患者身上才能工作,因此这种情况需要在超声引导的消融过程中使用专用的CT扫描仪。在我们的经验中,自动跟踪器不如精细的手工操作精确,但即使如此,它在选定的患者中仍然是有用的和省时的。

3.1.3.计算机辅助CT定位

由于在保持直线轨迹方面的困难,徒手治疗探头的插入在早期就停止了,并且引入并开发了治疗探头导轨。第一代的横向定位误差平均约为4毫米[10]。对于第二代瞄准装置,误差现在平均小于3mm(图2)。在输送能量之前,建议始终在涂抹器就位的情况下进行控制扫描。

当治疗多个病变时,最重要的是在尽可能减少可能的靶器官运动的顺序下进行这些治疗,以便首先完成需要高精度的病变,最后完成有pneu-mothorax风险的靶向治疗。当有疑问时,可以进行第二次对比研究或在新的疗程中继续治疗。

CAS-one和CT肺切除术是一种有吸引力的肺治疗方法,因为天线的放置是快速和准确的,可以降低术后气胸的风险[9]。10名介入医生(放射科医生和外科医生)在CT引导下进行了介入,消融部位复发率没有任何差异,突出了使用该系统导航的便利性。

图1。肝脏肿瘤动脉负荷的ct与活体超声相结合,更容易定位。

图2。在4a段和8段交界处的肝穹窿上难以触及的区域内,一个肿瘤介入治疗后屏幕上的图像被丢弃。该系统提供了所有标准平面和计划针平面的重建,以及感兴趣区域的三维重建,使用胶粘反光皮肤标记进行皮肤上亮绿色的光学跟踪,肿瘤分割为红色,计划消融体积亮绿色(用于解释参考文献要在图中添加颜色,请参考本文的网络版本)。

3.1.3. 腹腔镜方法

腹腔镜靶向有时很容易发现肿瘤,但在看不见的情况下非常困难。我们发现使用CAS-one肝脏手术软件有助于确定插入深度和估计所需能量。它也非常有助于跟踪进行多次消融时已消融的病灶[11,12]。使用腹腔镜超声来确定准确的治疗探头位置也是谨慎的。CAS-one系统能够有效地使用平面外探头插入,从而使超声探头探头导向,这在腹腔镜环境下通常很难使用,非常灵活。然而,要在第6、7和8节的较深部分获得良好的精度是非常困难的。通常很容易到达第1段中的靶点和其他器官附近的靶点,使经皮穿刺难以接近,例如侧段背侧的胃附近、胆囊附近(可通过腹腔镜移动或移除)、右结肠壁附近和第2、3段腹侧的靶点,4、5、6和8。对于胰腺的靶向性,我们发现腹腔镜手术效果良好[13]。它允许胃的活动和安全地将IRE电极引入胰腺腹侧,使用CAS-one和3d成像,以确保良好的电极精度。先前的开腹手术并不是禁忌症,因为通常可以到达肝表面,但是先前的开腹肝切除术由于粘连和疤痕组织,很难再次进行腹腔镜手术。

3.1.4. 开放手术

开放式手术可以使肝脏得到适当的调动,在视觉、触觉、超声波和三维成像(CAS-one)的帮助下,大多数病变可以安全地定位。然而,开放手术将减少消融的好处,因为它不再是一个微创的方法。然而,在少数多发性病变患者中,开放手术可能是最好的选择。

三分之一的病例选择融合超声,因为接近CT套件的机会有限。计算机辅助靶向的计算机断层摄影用于一半难以触及病变的患者,当存在损害邻近器官和肝段1病变的风险时,使用腹腔镜手术治疗其余患者。

3.2 能量

3.2.1微波

默认的能源是微波。不同的2.45GHz系统可以互换使用。重要的是要认识到制造商的消融量指南高估了消融半径达10毫米,除了Emprint系统提供更一致的消融量,但有点慢。由于射频消融体积更可预测,体积更大,能量应用更快,热沉问题的风险更小,因此有可能改善结果,并使不完全消融最小化,因此从射频消融转换到微波消融是成功的。对于CT引导的消融,使用stiff antennae有助于减少天线轴弯曲造成的定位误差。

3.2.2. 射频

由于射频设备是一种不太有效的能源,因此在某些情况下,它被认为是更安全的使用。随着时间的推移,这种指示不再使用。

3.2.3. IRE

奈米刀(血管动力学,纽约,美国)系统用于电穿孔。这项技术在其他地方已经得到了很好的描述[14],并且正在临床上用于治疗邻近热敏感结构(如胆管和神经)的不可切除的小肿瘤。目前可用的系统依赖于肿瘤周围,有时也依赖于肿瘤内部的多个电极。电极需要平行,间距15-25毫米。

从单电极消融到多电极消融,并行性的要求是一个挑战。这是非常耗时的,因为电极往往会妨碍,肋骨和ad-joining器官也一样,当做它的知觉。术前计划的需要更大。它还需要一些实践,以获得与纳米刀系统,在用户友好性方面有所欠缺。

伯尔尼CAScination AG开发了一款多电极定位设备。这在许多方面都很有帮助;与使用超声靶向相比,使用CT扫描仪的图像时,协作规划过程要容易得多。为了便于多个电极的经皮穿刺放置,研制了一种可靠、准确的电极导管。CAS-one系统是电极放置的首选工具。

3.3 肝脏

3.31. 并发症

消融疗法的并发症发生率比切除术低[15]。本材料的结果与4例死亡(0.4%)和9例需要全身或局部麻醉干预的并发症(0.9%)相似,见表3。

这4例死亡是在腹腔镜下切除肝硬化4a段肝癌后立即出血。尽管紧急剖腹手术,出血点无法定位,病人在低血容量休克后没有恢复。腹腔镜下切除20例大肠癌肝转移瘤,1例发生肾功能衰竭。随后出现多器官衰竭,病程无法逆转。一位肝硬化患者在结直肠转移灶切除术后三周死于晚期肝功能衰竭,最后一位死于心肌梗塞。最初有一个正常的术后早期病程和早期出院。三周后,他又回来了,在第6节肝脏切除部分附近的回肠环有一个小穿孔。在术后第三天突然心脏休克前,采用开放式手术修补穿孔,术后疗程正常。

需要麻醉干预的并发症(3b+4)有3例出血并发症,1例部分肝坏死合并脓毒症,1例胆漏合并脓毒症,1例脓毒症,1例胸膜水肿,一个是急性肝衰竭和肠穿孔,另一个是原发性和肝转移酶同时手术的结肠部分后伤口裂开。

患者通常在住院一晚后出院,但随着时间的推移,手术作为日托手术进行得更频繁,见图3。住院时间越长通常与同期结肠切除术有关。这些数字低于之前的报告[17,18],但这些差异可能是文化上的,因为住院时间的长短取决于多种因素。皮下注射低分子量肝素10天,根据需要开止痛药,通常根本不开。

3.3.2.HCC

在前一千次治疗中,310名患者首次接受了肝癌治疗,其中118名(38%)接受了进一步的消融治疗,55名(18%)接受了第三次消融治疗,25名(8%)接受了第四次消融治疗,6名(2%)接受了第五次消融性肝介入治疗。肝硬化级Child-Pugh-A患者的生存率高于B级组(p=003)图4A。其结果与中国[19]和欧洲[20]的报道相似。

对于初次不完全消融的患者,尽可能进行第二次完全消融,并且由于最初技术上的不充分成功,存活率没有任何恶化,见图4B,这与以前的文献[21]非常一致,但与Facciorusso等人所指出的更差存活率形成对比。[22]。对于肝癌,需要注意的是,报告的生存率是全面的,而不是癌症的具体情况,因为对于许多患者来说,肝硬化本身是重要的风险因素,有或没有复发的肿瘤状态。正在对结果进行深入分析,但不在本报告的范围内。

3.3.3. 结直肠转移

在区域性肝脏多学科小组会议上选出的212名患者进行了结直肠肝转移瘤的首次消融治疗。大多数原因是切除不是一个选择,但在较小程度上也包括在一个正在进行的研究微波消融与结直肠肝转移切除。当肿瘤治疗数量分层时,存活率的差异没有达到统计学意义,图4D。五年存活率比切除报告的低一些,这可能是由于选择偏差,但比先前报道的结直肠肝转移瘤的消融治疗要好[15]。对于原发性肝细胞癌,最初的不完全消融对生存没有不利影响,图4C。

第二次消融80例(40%)。33例进行了第三次消融(16%),13例进行了4次或更多的手术。每次治疗的平均肿瘤数为3.6个。

进一步的研究正在完成,包括切除和消融之间的倾向性评分比较,以及一项前瞻性的多国多中心研究(MAVERRIC,见clinicaltrials.gov),其中1-5例肝转移不超过3cm的患者可同时接受切除和计算机辅助CT靶向微波消融,就生存率进行比较。

3.3.4.神经内分泌转移

这些病人主要是作为一种去毛刺的策略来治疗引起激素症状的肝脏疾病,或者一些转移灶在放射学检查中表现出增强的活性。29名患者因193例转移瘤接受了43次治疗。四名患者死于首次治疗后最长8年的随访。

图3。所有患者住院天数的频率分布。

3.3.4.其他

少数患者曾因其他原发性肿瘤如胆管癌、乳腺癌、肝癌和肾癌的肝转移而接受治疗。这只有在肿瘤委员会做出决定后,并且由于特定的原因,作为这些诊断对生存有利的证据是缺乏的。

3.4. 肾脏

在选定的患者中,消融术正逐渐被接受用于治疗小肾癌(最大3厘米),其存活率可与部分肾切除术相比较[23,24]。

随着脉冲微波沉积技术的发展,使得消融区域更加可控和球形化,MWA在我们的临床实践中已经取代RFA。由于大多数肾肿瘤都可以通过超声看到,所以这是放置穿刺针的首选方法(有或没有融合,见上文)。然而,这些肿瘤的成分通常非常密集,而且肾脏是一个被脂肪包围的可移动器官,这降低了超声针头的可探测性,建议在CT套件中形成消融,以便在释放能量之前对针头位置进行控制扫描。

与肝脏一样,靠近热敏感结构的肿瘤可能不适合进行热消融。然而,在肾脏中,有可能通过输尿管中的导管进行冷却,从而允许治疗靠近收集系统或肾盂输尿管连接处的更多中心病变。靠近肿瘤的肠道也可能导致经皮穿刺的问题,但这可以通过对有风险的结构进行水分离来克服。与这些小肾癌的所有治疗方案一样,生存率很高,在观察期内,93例患者中只有3例死亡。

图4。肝硬化甲级和乙级患者肝细胞癌首次肝切除术后的生存率。生存率分析中的剩余数字表。(B) .首次治疗后6个月内局部复发性肝癌复发后的生存率。(C) 局部复发性结直肠癌肝转移术后的生存率。结直肠癌肝转移灶切除术后的生存率按治疗肿瘤的数量分层。

3.5 肺

当肺部肿瘤由于各种原因不能切除时,可以选择消融治疗。传统的立体定向全身放射治疗(SBRT)和射频技术已经取得了良好的效果[25-27]。冷冻疗法也是一种选择。不可逆电穿孔并没有完全达到预期的效果,但这是合乎逻辑的,因为电流在富含空气的环境中是有限的[28]。为了有效地治疗肿瘤,电极必须在肿瘤内部而不是周围,这是肝脏或胰腺的首选技术。消融电极穿过肿瘤会增加植入的风险。在目前的材料中,微波被用于在高频喷射呼吸机全身麻醉期间传递热能。微波能很好地通过空气传播,产生一个快速且可预测的消融区。

立体定向靶向是很容易的,因为不需要静脉注射造影剂,在切除多个肿瘤时可以重复图像采集。气胸的风险约为25%,当发生这种情况时,可通过胸膜内插入锁骨下通路导管抽吸空气,如果气胸复发,可选择Bülau引流。

我们以前曾发表过两个病例报告,其中微波消融肺转移瘤与免疫治疗(一个儿童进行骨髓移植,一个成人开始进行PD-1抑制)具有协同效应,并注意到可能的副作用[9,28,29]。

本系列包括13名患者,15个疗程,34个月,与之前报道的系列相比较小[30-32]。三个病人因气胸而抽空。所有患者均于夜间入院,第二天即可出院,且不适程度降至最低。一位病人在六天后气胸复发,并接受了四天的胸腔引流。

3.6 胰腺

4例局部晚期胰腺癌患者行腹腔镜手术治疗。术前CT扫描图像经MEVIS处理后下载至级联装置。电极穿过腹壁,在层叠和腹腔镜超声引导下进行。 我们[13]在以前的出版物中已经描述过这种方法。

胰腺IRE疼痛,所有患者均接受硬膜外导管,以缓解疼痛。胰腺炎是一个众所周知的风险,我们的一个病人患有重症胰腺炎,主胰管破裂,胰腺囊肿发展,给她带来了近三个月的问题。另一位病人在手术后两天出现腹痛和神经症状。CT扫描显示十二指肠穿孔伴腹内脓肿和脊髓内气体。脊髓穿刺显示细菌和真菌感染。十二指肠穿孔采用带膜十二指肠支架治疗。这个病人有个大肿瘤,用了九个电极来治疗。

已发表的局部晚期胰腺癌的IRE数据都是病例系列。尚未发表任何随机临床试验。我们已经开始了这样的审判。

3.7 消融评估

消融后的影像学检查是评估治疗效果和早期发现复发的关键。它可以用不同的模型来完成,对每个放射科医生来说,熟悉正常的和病理的表现都是很重要的。

在肝脏,消融区应覆盖治疗后的肿瘤,其边缘至少为5-10毫米,类似于肝外科切除术后的无肿瘤切除边缘。有时消融和随后的疤痕会改变肝脏解剖结构,并与消融前的成像困难进行比较。这可以通过在术前和术后影像上比较与原发肿瘤相邻的血管来克服。在不确定的情况下,应提出下一次随访扫描,以便发现可能的残余肿瘤,以便再次消融。肝内其他需要考虑的是消融引起的血管改变,这可能与肝癌的高血管性相似。血管改变可能是由于消融引起的血流反应引起的充血,并随着时间的推移而消失[33]。消融也会损伤小血管或造成动静脉阻塞,这会引起血管改变,特别是在动脉期。

许多转移性肝病患者已经切除了几个病灶,尤其是在CT上,新的转移几乎不可能从旧的消融区消失。在这里先前的成像是必要的比较。首先,复发可能只是消融区的一个小的不规则,但任何大小的增加都会引起局部复发的怀疑,因为消融区不生长。MRI比CT更敏感(89%vs 44%)[33],应尽可能用于CRM患者的随访。

在IRE病例中,随访时的表现比热消融后的更为多样。持续增强对比度的边缘可以导致诊断困难,尤其是在肝癌患者中[34]。然而,消融区会随着时间的推移而缩小,并可能随着肝脏的再生而完全消失。

对于肾脏肿瘤的随访,多期CT是首选方法(自然期、动脉期和晚期)。在没有造影剂增强的情况下,肿瘤得到了根本性的治疗,而消融区附近的强化病变则意味着残留肿瘤或复发。然而,在CT上,可能有一个伪增强[35]难以从存活肿瘤中消失,在这些情况下,CEUS是一个很好的补充。

肺消融术区被视为肺不张,至少在早期随访中可能难以与原发肿瘤区分[36]。然而,随着时间的推移,滤过率将缩小,与其他器官一样,生长和/或增强是复发的迹象。

3.8. 高频喷射呼吸机

高频喷射呼吸机(HFJV)是一种利用超生理频率传递的亚死腔潮气量对肺进行人工通气的技术。该方法自20世纪60年代以来就已被广泛应用,主要用于耳鼻咽喉外科(ENT)麻醉,用于外科手术场地的可用性与气道管理的优先顺序相矛盾的情况。近年来,人们对这种通气方法越来越感兴趣,特别是在依靠放射学数据的微创手术、体外冲击波碎石术(ESWL)[37]和用于心房除颤治疗的导管程序[38]。HFJV的使用显著降低了呼吸运动的幅度,确保了上腹部和胸腔内器官的接近静止状态,从而提高了手术精度[39]。Biro等人表明,与常规通气相比,使用HFJV时,与呼吸相关的肝运动从20 mm减少到5 mm[40]。

由于HFJV是一个开放系统,所以首选全静脉麻醉(TIVA)。在我们的机构中,我们使用异丙酚、瑞芬太尼和罗库溴铵来放松肌肉。二氧化碳(CO2)潴留和隐性呼气末压(PEEP)的形成是使用HFJV最为人所知的副作用。为了将这些风险降到最低,我们使用一个比其他方法大一号的气管插管,即女性8号,男性9号。我们使用的HFJV呼吸机(季风喷射呼吸机,瑞士Acutronic)配备有一个潮汐末二氧化碳采样模块。EtCO2的测量是通过根据需要或自动暂停HFJV来完成的,这样喷气式通风机在一系列的充气过程中取样。这样得到的数值,与动脉血气比较合理。此外,二氧化碳采样程序可以影响手术精度,类似于传统的肺通气。因此,强烈建议持续经皮二氧化碳监测(tcCO2)。tcCO2监测的准确性与肺通气方式无关,不影响手术操作。在我们的实践中,我们使用TCM5监视器(辐射计,丹麦)。

尽管我们使用气管导管管理患者的气道,使用内置的呼吸机和安全警报功能,但理论上,使用HFJV仍然会带来一些风险。然而,根据我们的经验,诸如气压伤和脱水引起的气管粘膜坏死等危险因素似乎具有历史意义,而不是临床意义。

HFJV可安全地用于大多数患者,经过简单介绍,该设备易于通过麻醉站进行操作。

起初,我们在HFJV的经验有限。建立最佳的设置,麻醉和气道管理的选择是一个实验和合作的问题,外科医生和麻醉师。一段时间后,根据现代外科环境的要求以及确保患者的安全,建立了最佳实践。

目前正在进行一系列临床试验,重点是在使用HFJV的各种腹部手术过程中的再呼吸影响,如肺不张的形成、高危患者的循环功能以及二氧化碳控制。

3.9 随访方案

至少三分之一因肝脏肿瘤而被切除的患者由于其潜在的诊断(肝硬化或味觉疾病)而会出现新的病变,因此可能需要进一步的治疗。如果无复发,CRM患者每3个月随访6个月,HCC患者每3个月随访12个月。根据我们的经验,对于已经接受过肝癌治疗的患者来说,高剂量碘和高辐射的多期CT是一个很好的选择。不需要自然期,但必须有晚期动脉期、门静脉期和晚期。在CT显示不明确的情况下,需要补充MRI(最好是多增强)。对于转移性疾病,如前所述,MRI和Primovist是首选方法,CT仅用于不能耐受MRI的患者。

在最初的随访时间之后,患者被转介回他们的结直肠外科医生、肿瘤学家或肝病学家进行长期随访。所有的治疗都有可能进入瑞典国家肝脏登记处(SUVEIV),该登记处允许不同治疗方式之间的长期随访和比较。这一效果再次被推荐给所有有志于推进微创消融肿瘤治疗的中心。

4. 未来展望

借助微波和不可逆电穿孔的有效能量传递,借助导航靶向,软组织肿瘤的消融治疗已经成熟,所有干预者都能达到。局部消融治疗也可能在不久的将来成为增强免疫治疗的一个组成部分。

参考文献

[1] T. de Baere, L. Tselikas, S. Yevich, V. Boige, F. Deschamps, M. Ducreux, D. Goere,

F. Nguyen, D. Malka, The role of image-guided therapy in the management of colorectal cancer metastatic disease, Eur. J. Cancer 75 (2017) 231–242.

[2] M. Donadon, L. Solbiati, L. Dawson, A. Barry, G. Sapisochin, P.D. Greig, S. Shiina,

A. Fontana, G. Torzilli, Hepatocellular carcinoma: the role of interventional on- cology, Liver Cancer 6 (2016) 34–43.

[3] S. Thomas, K. Kim, Complications of image-guided thermal ablation of liver and kidney neoplasms, Semin. Intervent. Radiol. 31 (2014) 138–148.

[4] A. Dupré, R.P. Jones, R. Diaz-Nieto, S.W. Fenwick, G.J. Poston, H.Z. Malik, Curative-intent treatment of recurrent colorectal liver metastases: a comparison between ablation and resection, Eur. J. Surg. Oncol. (2017), https://doi.org/10. 1016/j.ejso.2017.08.008.

[5] M. Macchi, M.P. Belfiore, C. Floridi, N. Serra, G. Belfiore, L. Carmignani,

R.F. Grasso, E. Mazza, C. Pusceddu, L. Brunese, G. Carrafiello, Radiofrequency versus microwave ablation for treatment of the lung tumours: LUMIRA (lung mi- crowave radiofrequency) randomized trial, Med. Oncol. 34 (2017) 96.

[6] T.A. Potretzke, T.J. Ziemlewicz, J.L. Hinshaw, M.G. Lubner, S.A. Wells, C.L. Brace,

P. Agarwal, F.T. Lee Jr, Microwave versus radiofrequency ablation treatment for hepatocellular carcinoma: a comparison of efficacy at a single center, J. Vasc. Interv. Radiol. 27 (2016) 631–638.

[7] A. Hakime, S. Yevich, L. Tselikas, F. Deschamps, D. Petrover, T. De Baere, Percutaneous thermal ablation with ultrasound guidance. Fusion imaging guidance to improve conspicuity of liver metastasis, Cardiovasc. Intervent. Radiol. (2017), https://doi.org/10.1007/s00270-016-1561-5.

[8] K. Galmén, P. Harbut, J. Freedman, J.G. Jakobsson, The use of high-frequency ventilation during general anaesthesia: an update, F1000Res 6 (2017) 756.

[9] J. Freedman, P. Harbut, Navigated percutaneous lung ablation under high-fre- quency jet ventilation of a metastasis from a Wilms’ tumour: a paediatric case re- port, Case Rep. Oncol. 9 (2016) 400–404.

[10] J. Engstrand, G. Toporek, P. Harbut, E. Jonas, H. Nilsson, J. Freedman, Stereotactic CT-guided percutaneous microwave ablation of liver tumors with the use of high- frequency jet ventilation: an accuracy and procedural safety study, AJR Am. J. Roentgenol. 208 (2017) 193–200.

[11] P. Tinguely, M. Fusaglia, J. Freedman, V. Banz, S. Weber, D. Candinas, H. Nilsson, Laparoscopic image-based navigation for microwave ablation of liver tumors-A multi-center study, Surg. Endosc. (2017), https://doi.org/10.1007/s00464-017- 5458-4.

[12] J. Engstrand, H. Nilsson, A. Jansson, B. Isaksson, J. Freedman, L. Lundell, E. Jonas, A multiple microwave ablation strategy in patients with initially unresectable col- orectal cancer liver metastases - A safety and feasibility study of a new concept, Eur. J. Surg. Oncol. 40 (2014) 1488–1493.

[13] D. Stillström, H. Nilsson, M. Jesse, M. Peterhans, E. Jonas, J. Freedman, A new technique for minimally invasive irreversible electroporation of tumors in the head and body of the pancreas, Surg. Endosc. 31 (2017) 1982–1985.

[14] N. Jourabchi, K. Beroukhim, B.A. Tafti, S.T. Kee, E.W. Lee, Irreversible electro- poration (NanoKnife) in cancer treatment, Gastrointest. Interv. 3 (2014) 8–18.

[15] M.J. van Amerongen, S.F.M. Jenniskens, P.B. van den Boezem, J.J. Fütterer,

J.H.W. de Wilt, Radiofrequency ablation compared t o surgical resection for cura- tive treatment of patients with colorectal liver metastases – a meta-analysis, HPB 19 (2017) 749–756.

[16] D. Dindo, N. Demartines, P.-A. Clavien, Classification of surgical complications, Ann. Surg. 240 (2004) 205–213.

[17] N.G. Berger, J.L. Herren, C. Liu, R.H. Burrow, J.P. Silva, S. Tsai, K.K. Christians,

T.C. Gamblin, Ablation approach for primary liver tumors: peri-operative outcomes, J. Surg. Oncol. 117 (2018) 1493–1499.

K.K.C. Ng, K.S.H. Chok, A.C.Y. Chan, T.T. Cheung, T.C.L. Wong, J.Y.Y. Fung,J. Yuen, R.T.P. Poon, S.T. Fan, C.M. Lo, Randomized clinical trial of hepatic re- section versus radiofrequency ablation for early-stage hepatocellular carcinoma, Br. J. Surg. 104 (2017) 1775–1784.

[18] L. Zhang, N.-L. Ge, Y. Chen, X.-Y. Xie, X. Yin, Y.-H. Gan, B.-H. Zhang, J.-B. Zhang, R.-X. Chen, Y.-H. Wang, S.-L. Ye, Z.-G. Ren, Long-term outcomes and prognostic analysis of radiofrequency ablation for small hepatocellular carcinoma: 10-year follow-up in Chinese patients, Med. Oncol. 32 (2015) 77.

[19] M. Pompili, A. Saviano, N. de Matthaeis, A. Cucchetti, F. Ardito, B. Federico,

F. Brunello, A.D. Pinna, A. Giorgio, S.M. Giulini, I. De Sio, G. Torzilli, F. Fornari,

L. Capussotti, A. Guglielmi, F. Piscaglia, L. Aldrighetti, E. Caturelli, F. Calise,

G. Nuzzo, G.L. Rapaccini, F. Giuliante, Long-term effectiveness of resection and radiofrequency ablation for single hepatocellular carcinoma ≤3 cm. Results of a multicenter Italian survey, J. Hepatol. 59 (2013) 89–97.

[20] V.W.-T. Lam, K.K. Ng, K.S.-H. Chok, T.-T. Cheung, J. Yuen, H. Tung, W.-K. Tso, S.-

T. Fan, R.T.P. Poon, Incomplete ablation after radiofrequency ablation of hepato- cellular carcinoma: analysis of risk factors and prognostic factors, Ann. Surg. Oncol. 15 (2008) 782–790.

[21] A. Facciorusso, V. Del Prete, M. Antonino, N. Crucinio, V. Neve, A. Di Leo, B.I. Carr,

M. Barone, Post-recurrence survival in hepatocellular carcinoma after percutaneous radiofrequency ablation, Dig. Liver Dis. 46 (2014) 1014–1019.

[22] P.V. Pandharipande, D.A. Gervais, P.R. Mueller, C. Hur, G.S. Gazelle, Radiofrequency ablation versus nephron-sparing surgery for small unilateral renal cell carcinoma: cost-effectiveness analysis, Radiology 248 (2008) 169–178.

[23] S.M. Thompson, J.J. Schmitz, R.H. Thompson, A.J. Weisbrod, B.T. Welch,

B.R. Viers, J.D. Hannon, G.D. Schmit, T.D. Atwell, A.N. Kurup, Introduction of microwave ablation into a renal ablation practice: valuable lessons learned, AJR Am. J. Roentgenol. (2018) 1–9.

[24] A. Ricco, J. Davis, W. Rate, J. Yang, D. Perry, J. Pablo, D. D’Ambrosio, S. Sharma,

S. Sundararaman, J. Kolker, K.M. Creach, R. Lanciano, Lung metastases treated with stereotactic body radiotherapy: the RSSearch® patient Registry’s experience, Radiat. Oncol. 12 (2017) 35.

[25] K. Lindberg, J. Nyman, V. Riesenfeld Källskog, M. Hoyer, J.Å. Lund, I. Lax,

P. Wersäll, K. Karlsson, S. Friesland, R. Lewensohn, Long-term results of a pro- spective phase II trial of medically inoperable stage I NSCLC treated with SBRT - the Nordic experience, Acta Oncol. (Madr) 54 (2015) 1096–1104.

[26] J. Palussière, V. Catena, X. Buy, Percutaneous thermal ablation of lung tumors - Radiofrequency, microwave and cryotherapy: Where are we going? Diagn. Interv. Imaging 98 (2017) 619–625.

[27] J. Ricke, J.H.W. Jürgens, F. Deschamps, L. Tselikas, K. Uhde, O. Kosiek, T. De Baere, Irreversible electroporation (IRE) fails to demonstrate efficacy in a prospective multicenter phase II trial on lung malignancies: the ALICE trial, Cardiovasc. Intervent. Radiol. 38 (2015) 401–408.

[28] M. Bäcklund, J. Freedman, Microwave ablation and immune activation in the treatment of recurrent colorectal lung metastases: a case report, Case Rep. Oncol. 10 (2017) 383–387.

[29] T.T. Healey, B.T. March, G. Baird, D.E. Dupuy, Microwave ablation for lung neo- plasms: a retrospective analysis of long-term results, J. Vasc. Interv. Radiol. 28 (2017) 206–211.

[30] A. Zheng, X. Ye, X. Yang, G. Huang, Y. Gai, Local Efficacy and Survival after Microwave Ablation of Lung Tumors: A Retrospective Study in 183 Patients, J. Vasc. Interv. Radiol. 27 (2016) 1806–1814.

[31] A.M. Splatt, K. Steinke, Major complications of high-energy microwave ablation for percutaneous CT-guided treatment of lung malignancies: single-centre experience after 4 years, J. Med. Imaging Radiat. Oncol. 59 (2015) 609–616.

[32] C. Dromain, T. de Baere, D. Elias, V. Kuoch, M. Ducreux, V. Boige, P. Petrow,

A. Roche, R. Sigal, Hepatic tumors treated with percutaneous radio-frequency ab- lation: CT and MR imaging follow-up, Radiology 223 (2002) 255–262.

[33] A. Barabasch, M. Distelmaier, P. Heil, N.A. Krämer, C.K. Kuhl, P. Bruners, Magnetic resonance imaging findings after percutaneous irreversible electroporation of liver metastases: a systematic longitudinal study, Invest. Radiol. 52 (2017) 23–29.

[34] S. Krishna, C.A. Murray, M.D. McInnes, R. Chatelain, M. Siddaiah, O. Al-Dandan,

S. Narayanasamy, N. Schieda, CT imaging of solid renal masses: pitfalls and solu- tions, Clin. Radiol. 72 (2017) 708–721.

[35] Y. Wang, G. Li, W. Li, X. He, L. Xu, Radiofrequency ablation of advanced lung tumors: imaging features, local control, and follow-up protocol, Int. J. Clin. Exp. Med. 8 (2015) 18137–18143.

[36] J.R. Cormack, R. Hui, D. Olive, S. Said, Comparison of two ventilation techniques

during general anesthesia for extracorporeal shock wave lithotripsy: high-frequency jet ventilation versus spontaneous ventilation with a laryngeal mask airway, Urology 70 (2007) 7–10.

[37] J.S. Goode Jr, R.L. Taylor, C.W. Buffington, M.M. Klain, D. Schwartzman, High- frequency jet ventilation: utility in posterior left atrial catheter ablation, Heart

Rhythm 3 (2006) 13–19.

[38] K. Galmén, J. Freedman, G. Toporek, W. Goździk, P. Harbut, Clinical application of high frequency jet ventilation in stereotactic liver ablations – a methodological study, F1000Res 7 (2018) 773.

[39] P. Biro, D.R. Spahn, T. Pfammatter, High-frequency jet ventilation for minimizing breathing-related liver motion during percutaneous radiofrequency ablation of multiple hepatic tumours, Br. J. Anaesth. 102 (2009) 650–653.

![[文献资料]计算机辅助图像引导时代的1000次连续消融治疗-经验总结](https://cdn.10100.com/user/22a2d202eec02314494fb7b3958fa84f.png?x-oss-process=style/180x)